季節の話題より

気象庁で出している関東甲信越の3ヶ月予報(12月〜2月)を見ますと、

天気は、平年に比べて曇りや雨または雪の日が多ようです。

気温は高くなる確率が50%で(低くなる確率が20%)と暖冬傾向です。

また、降水量は多い確率が40%(少ない確率が20%)と予想されています。

冬型の気圧配置(西高東低)が強まると関東甲信越(特に太平洋側)は寒いものの、

カラッとした晴天に恵まれ乾燥します。

今回の長期予報より冬型の気圧配置になりにくく、

移動性の低気圧により暖気を運んだり、降水量が増えると予想します。

「浅間山に三度雪が来ると里にも来る」

「烏帽子に三度雪が降ると里にも降る」※1という諺がありますが、

浅間山に3回以上雪が降ったものの、

里には雪が降らず安心して通勤できるものの

今年の12月は暖かさを感じます。

※1 天気予報ことわざ辞典 大後美穂 編

(信州民報 12月11日付け)

9月13日に気象予報士会長野支部で野外気象観測をかねた蓼科登山を行いました。

登山ルートは、体力面を配慮して大河原峠まで車で行き、ここから登り将軍平を経由し山頂への往復5時間コースです。

前日に雨をもたらした寒冷前線が通り抜け、前線背後からの乾燥した空気により、

青空が広がり所々に積雲(綿雲)が見えました。

大河原峠(標高2093m)の9時では気温8℃、最大瞬間風速17m毎秒と台風並みの北西風が吹き

防寒着が無いと耐えられないような寒さでした。

7月14日の北海道・大雪山系トムラウシ山の雨と風に見舞われ、

低体温症により9名の方が亡くなった遭難事故を連想してしまいました。

体感温度は風速1mに付き1℃下がり、雨により更に体温が奪われます。

山頂(標高2530.3m)の12時では気温9.5℃、湿度90%、

気圧747hpa、最大瞬間風速は6m毎秒となりました。

日差しが高く、寒気が弱まり気温が上がり、風も弱まりました。

また、青空が見えているのに湿度が高いのは、

目線と同じ高さに積雲の雲低(2600m位)※1が見られ、

雲がある所は湿度が100%なので、測定値の90%にも納得しました。

山頂からは360度大パノラマで諏訪湖、白樺湖、浅間連山などが見渡せ気分爽快でした。

※1 雲低は雲の下の部分で浅間山より高く2600mと見積もりました。

写真は目線と同じ高さの積雲とイブニング信州のお天気キャスターの播摩圭子さん(特別参加です)とツーショットです。

(信州民報 9月30日付け)

写真は目線と同じ高さの積雲とイブニング信州のお天気キャスターの播摩圭子さん(特別参加です)とツーショットです。

(信州民報 9月30日付け)

軽井沢測候所「お天気フェア」が7月26日に行われ、

目標としていた200名を超える来場者と共に、イベントは大盛況に開催されました。

軽井沢測候所の各ブースを気象台の方14名と我々気象予報士5名が担当し、

新旧気象測器・気象予報業務・測風塔と露場(温度計湿度計がある場所)・浅間山の噴火等に関する展示や説明を行いました。

気象実験コーナーでは、

雨粒を作る実験、風船で気圧による気温変化の体験、ペットボトルでトルネードを作る実験などを行いました。

コーナーの中の一番人気は、風速体感で、

強力な工業用扇風機で、その風の強さを体感し、

毎秒17mの風速に、顔を近づけると「息ができない〜」とはしゃぐ子供や、

17mの風速は台風では最低風速であるとの説明に多くの来場者が驚いていました。

屋外では「はれるん君」(気象庁マスコットキャラクター)も大活躍しフェアの雰囲気を盛り上げて、

子供たちを楽しませてくれました。

気象情報や浅間山の火山情報等を発信した測候所も今年9月30日閉鎖され、

10月以降は無人化による気象データ測定となります。

大正12年から平成21年まで86年間、お疲れ様でした。

8月1日は長野気象台で「夏休みお天気教室2009」があります。

申込み・問い合わせは 長野気象台技術科にお尋ねください。

Tel 026-232-2034

(信州民報 7月31日付け)

気象予報士会・(北陸・長野・新潟)三支部合同例会が

6月20日に金沢工業大学・扇が丘キャンパスで開催されました。

例会に際し「雷博士」として有名な金沢工業大学の饗庭貢(あいばすすむ)教授から

「雷よもやま話」という演題でお話を聞くことが出来ました。

金沢の雷の発生数は日本で最も多い年間40日あり、冬季に集中しています。

これは暖かい対馬海流と冷たい大気の温度差により積乱雲が発生し、

俗に「雷出し雲・雷おこし・鰤(ブリ)おこし」と呼ばれている雷となります。

長野では入道雲と雷がセットになっていて夏の風物詩という感覚があるので冬の雷は不思議に感じます。

また、雷に対して「自動車の中は安全だ」と報道されていますが、

ダンプカーに落雷し運転席が燃える事故の紹介がありました。

最近の車はフロントガラスが大きいことによる電流の車内への侵入や

走行中であればスチールラジアルタイヤ(電気が通る)により破裂など二次災害になる可能性があるそうです。

西洋では1週間(太陽暦)は雷によって決まった?という説があるようです。

西洋ではどういうわけか金曜日の夕方に雷が一番多く、

その時に皆が安否確認のために集まって炊き出しをした。

土曜日は雨風が激しく仕事を休み、

日曜日の午前に晴れると無事を感謝して太陽を拝む場所が教会となり、

且つ太陽を拝むためにステンドグラスが取り付けられた。

欧米人には今でも金曜日しか宴会に出席しない習慣の人もいるそうです。

そういうわけで、土・日は仕事をせずにこれが1週間の基になったという事だそうです。

因みに饗庭先生が金沢地方気象台で雷情報の調査を行った結果、(90年代の10年間分)

金曜日の発雷が一番多く、マユツバと思われる説なのに説得力がありました。

「雷が鳴れば梅雨が明ける」と言う諺がありますが、梅雨は後2週間ぐらい続き、

その後は雷と共に暑い夏になりそうですね。

今年で3年目になる「上田創造館おもしろ科学少年団」が

上小地区の小・中学生を対象に4月11日発足しました。

昨年同様に100名公募したところ、その日に定員に達するほどの盛況振りでした。

内容は・科学遊び体験・バードウォッチング・星空探検・地層化石鉱物・科学工作・パソコンメディアの6グループからなり、

担当の先生と共に月1回の活動をおこないます。

小学1年生から中学3年生までが参加し、

星空探検グループは昨年の団員2名が今年は高校生になり、

アシスタントとしてお手伝いをして頂けるという嬉しい体制でスタートしました。

その中で館長と私が担当する星空探検では5月の活動日にビニール傘を使いミニプラネタリウムを作りました。

星図を傘に書き込み、星を結び星座を作ります。

一緒に参加したお父さんのほうが夢中に製作していた場面もあり楽しいひと時でした。

途中、創造館にある20cmの望遠鏡で金星観測を行い、昼でも星が見えることに子供たちは驚いてました。

さて、ガリレオ・ガリレイが口径4cmの望遠鏡で世界で始めて天体観測をしたのは1609年です。

宇宙探求の扉を開いたこの観測から400年を記念するのが、「世界天文年2009」です。

世界天文年2009に協賛して上田創造館特別企画として

この5月1日〜9月27日(日)までの5ヶ月間、

創造館のプラネタリウムの一般投影(土日、祝日、振り替え休日)

つまり、暦の上での休日の投影を全て無料で観覧できます。

友達や家族と一緒にプラネタリウムを足がかりに神秘な宇宙を体感し、

The Universe: Yours to

Discover(宇宙〜解き明かすのはあなた)というスローガン

を合言葉に星空を楽しみましょう。

(信州民報 5月15日付け)

桜の季節となりました。

桜開花情報で上田公園の見頃が4/10〜20。

週末の天気予報では移動性の高気圧が日本上空を覆い、

日中はポカポカの日差しが予想されますので、

今週末は花見の観光客や宴会で公園内は賑わうものと思われます。

しかし、日中の陽気に相対し朝晩の冷え込みが強いので、夜桜見物ではくれぐれも防寒対策をお忘れなく。

花見の宴会中、午後になると決まった様に風が強まり、

昼前の陽気が嘘のように変化して、

シートがめくり上がり砂混じりの焼肉を食べたり、

お弁当を食べた経験は皆さん心当たりあると思います。

そこで、4月は本当に風が強いのかな?台風シーズンの方が強いのでは?

と思い上田の過去のデータを調べてみました。

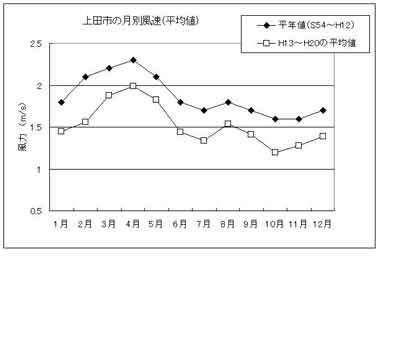

月別の風速について平成12年までの平年値と平成20年までの8年間の平均値をグラフにして比べると、

平年値も最近の平均値も同様の傾向を示し、年間では4月の風速が一番強いことが分かります。

風向きは南東が多かったことから、低気圧による東風(こち)によるものでしょう。

春の5K、火事・乾燥・黄砂・花粉・強風と言われますがデータからも納得します。

(信州民報 4月7日付け)

東京都三鷹市にある国立天文台に行って来ました。

お目当ては「4次元デジタル宇宙シアター」の立体映像です。

最新の宇宙データと最先端のコンピューター技術を駆使し、

過去から現在までの宇宙の生い立ち等が映像化されたものす。

特殊メガネを掛けてスクリーンを見ると目の前の星が浮き出て臨場感が出る仕組みになっています。

私たちの住む地球から飛立ち太陽系、そして星座の星々、天の川銀河、

アンドロメダ銀河、137億年彼方の宇宙の果てまでの全体像が見られます。

想像もつかないような宇宙の広がりをコンピューターシミュレーションにより描き出され、

スターウォーズの宇宙船から眺めているような感覚になりました。

このシアターは月2回、第2金曜日と第4土曜日に無料で公開しますが申込みが必要です。

国立天文台天文情報センターTEL 0422-34-3688 にたずねてみて下さい。

その他、天文台歴史館(大赤道儀室)を見学し、

大正15年に完成した直径15mのプラネタリウムのようなドームに、

屈折望遠鏡としては国内最大径の65cm(昭和4年〜平成10年まで活躍)が備え付けられ、一見する価値があります。※国登録有形文化財

国立天文台三鷹キャンパスの緑に囲まれた広大な敷地を散歩しながら、

その他の施設を見学するのも楽しいものですヨ。

(信州民報 3月8日付け)

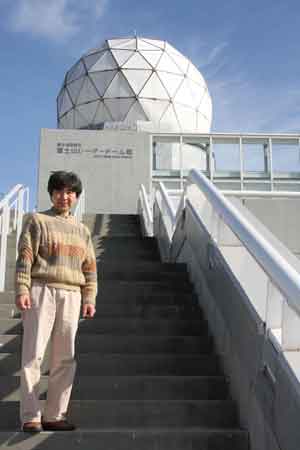

標高3776mの富士山頂から眺めたレーダードームが2回あり、

そして今回は山梨県の麓に移動されたドーム館を見てきました。

昭和34年に5千名以上の犠牲者を出した伊勢湾台風などの気象被害を未然に防ぐために、

富士山レーダーが設置され昭和40年より運用が開始されました。

以後、台風の早期予報が可能になり、気象災害から国民の命が守られ、

犠牲者数が激減し千名を超えることは無くなりました。

しかし、近年ではレーダーの維持費がかさむこと、気象衛星ひまわりの精度アップ、

静岡と車山にレーダーが設置されたことにより、

35年の役目を終えて平成11年に富士吉田市に下ろされ体験型学習施設として再度活躍しています。

1階には建設から運用までの過程をパネル等で紹介したり、

2階は富士の気候を体感出来るブースや気象クイズのコーナーがあります。

最上階の3階は吹き抜けで、回転するレーダーを下から観察できるようになっています。

映像シアターでは建設までの経過がビデオでまとめられ思わず見入ってしまいました。

・・・建設機材の運搬を馬に頼ったものの途中で動けず8合目からは人力で行うことの困難さ、

酸素が地上の約30%少ないことによる高山病との闘い、

永久凍土にさいなまれた基礎工事の様子など地上では考えられないほどのトラブル続き、

極めつけはドームの骨組みをヘリコプターで運搬する神業的なテクニック等・・・

建設の総責任者である気象庁の藤原寛人(ペンネーム新田次郎)測器課課長

の小説「富士山頂、強力伝」にも記されていると共に遺品も展示されています。

私が小学生の頃、金曜日夜8時からプロレス中継がありました。

ここのコマーシャルに富士山レーダーを見た覚えがありますが、記憶が正しいか否か自信がありません。

(信州民報 2月26日付け)

朝7時、犬の散歩に出かけると庭先で霜柱を見つけました。

5cm程度の長さで、踏みつけるとサクサクして気持ちがいいもので、

小学生の頃畑に入り足跡を付けて遊んだことを思い出しました。

天気の良い朝は、放射冷却により地表面付近の水蒸気が冷やされ、

地面や草などに白い色の氷片ができ、これを霜といいます。

(夏の場合は朝露となります)

一方、霜柱は地表の土に含まれる水分が凍り、土混ざりの氷が体積膨張し競り上がります。

そして地中の中からまだ凍っていない水が毛細管現象※で吸い上げられ、地表に出てきて凍ります。

これが繰り返されトコロテンが押し出される様に氷の柱が上に向かい成長していきます。

「霜は降りる、霜柱は立つ」と表現される理由がここから分かります。

※毛細管現象:細い管の内側の液体が、管の中を上昇する現象をいい、

例えば乾いたタオルの裾に水をつけると上がる現象です。

(信州民報 1月21日付け)

最初のページへ戻る

写真は目線と同じ高さの積雲とイブニング信州のお天気キャスターの播摩圭子さん(特別参加です)とツーショットです。

写真は目線と同じ高さの積雲とイブニング信州のお天気キャスターの播摩圭子さん(特別参加です)とツーショットです。