季節の話題より

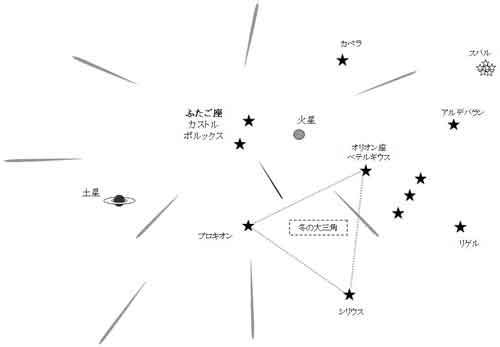

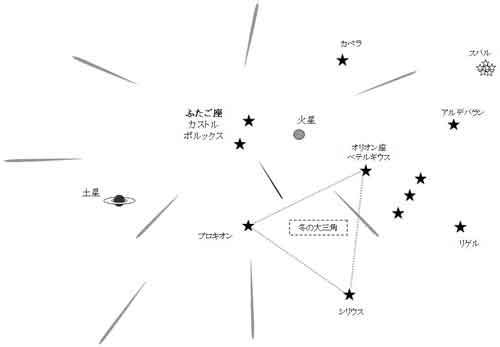

12月14日~15日の明け方にかけて「ふたご座流星群」が見られます。

夜の9時頃になると月は沈み東の方向には三ツ星のオリオンが昇り、

その左にひときわ輝いている火星が見え、更にその左にふたご座が見えます。

ふたご座流星群は1月のしぶんぎ座流星群、8月のペルセウス座流星群と並んで、

三大流星群と呼ばれ、流星が1時間に30個以上見られるでしょう。

15日の深夜3時頃が最高になると予想されています。

流星は前日の9時頃から見られるので、

天気が良いようでしたら防寒対策をして、家族そろって夜空を眺めるのも素敵ですよ。

折しも12月14日は赤穂浪士の討ち入り で、シンシンと雪が降っていたと伝えられていますので

浪士達は流星群を見ることはなかったでしょう。

(信州民報 12月13日付け)

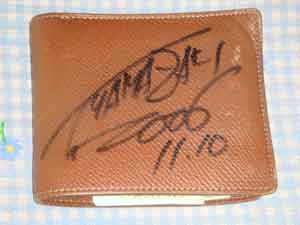

11月10日に長野市桜ヶ丘中学校で信濃教育会主催の「共生フォーラム」に参加してきました。

午前の全体会は信濃グランセローズ監督の木田勇さんによる講話があり、

選手に「頑張れよ」でなく「楽しんでいるかい?」と言ったり、

結果が出せない投手に「3球目(良かった球)のイメージを覚えているかい?」

と話しかけるなど、メンタル(精神)面を大切にした優しい言葉が印象的でした。

同じことを伝えるにも言葉一つで受け取り方が全然違い、その後のヤル気にも差が出てしまう 、

大人にもまた子育てにも共通する指導であると共感しました。

午後の分科会は7つに別れ、その1つに私の「お天気・星」についての講座が有り

所々に理科実験を入れ話しをしてきました。

熱心にノートをとられる方や、真剣に質問される方など、こちらの方が恐縮してしまいました。

来年に向けては米村でんじろう先生のように少しアッと言わせるような実験を入れて、

更に楽しんでいただけるような企画を組みたいと思います。

(信州民報 12月8日付け)

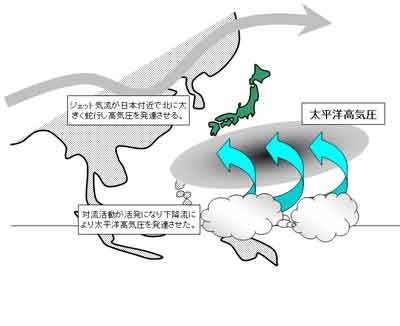

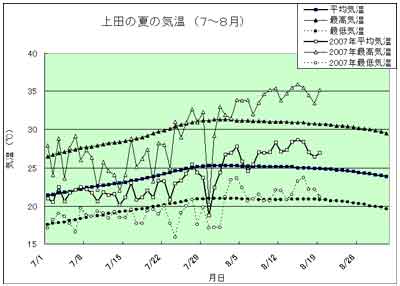

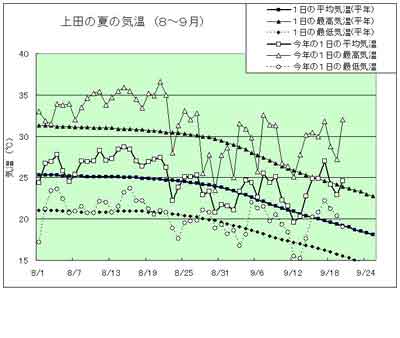

「ホント暑いですね~」

とにかく暑くて寝苦しい日が続いています。

我が家の気温監視方法の一つとして、夏場のシャワーからお風呂に切り替える日付があります。(寒い時はお風呂で体を温める)

通年ですと1回目はお盆過ぎ、2回目は8月後半でそれからはズ~ットお風呂になります。

ところが今年は暑くて9月中旬だというのにシャワーのままでOK。

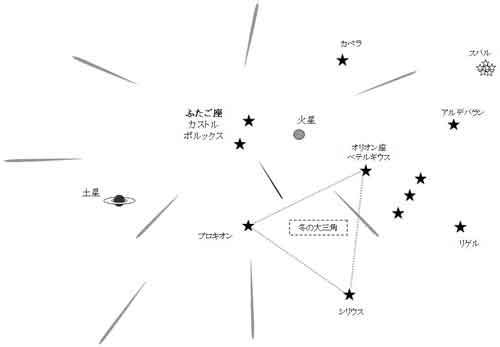

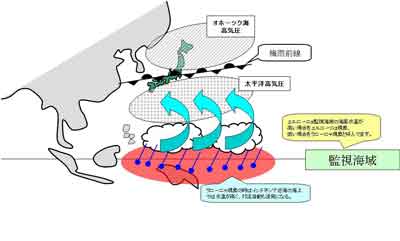

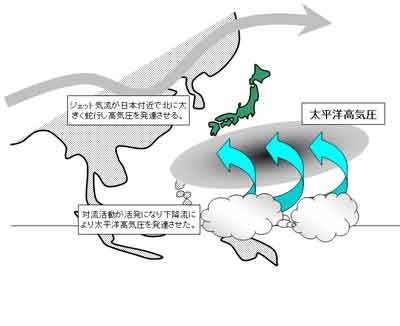

暑さの原因である太平洋高気圧の勢力について気象庁のホームページで調べたところ、

①ラニーニャによりフィリピン付近の海上で対流活動が活発になり、これに伴う下降流により太平洋高気圧が強まった。

②ジェット気流が日本付近で北に大きく蛇行することにより、上空からも太平洋高気圧を強めている。

この二つが相乗効果を生み太平洋高気圧を更に活発にさせ暑い夏を持続させている事があげられます。

もう一つ熱いのが安部首相突然の辞任による福田&麻生候補の総裁選。

25日頃には組閣まで決まると思いますが、

その頃には爽やかな秋風が吹いてくれるでしょう。

(信州民報 9月 22日付け)

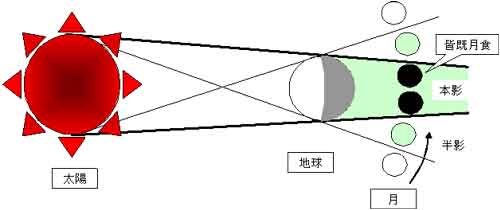

8月28日に東の地平線から若干欠けた「満月?」が現れます。

月が地球の影にかくされる「月食」で、時間と共に月は完全に隠されて「皆既月食」となります。

この皆既月食が全国的に見られるのは6年半ぶりとのことです。

太陽-地球-月が一直線にならんだ時に皆既月食が起き、

太陽からの光によってできた地球の影の中を月が通過するときに見られる現象です。

今回は地平線から月が現れるときにはすでに部分食が始まっていて、

完全に地球の影に隠れる皆既食は18時52分頃から始まります。

その後約1時間半ほど真っ暗な月(大気を通過した光が反射するので月は赤っぽく見える)

となり20時22分頃から食が終り月が見え始めます。

月食時は暗くなり、南西方向に明るく輝いている木星や

天頂には夏の大三角などが見えやすくなります。

今年は異常に暑い夏が続いています。

外に出て涼みながら夏の夜空を楽しみましょう。

8月15日に山梨県の大月まで家族みんなでドライブをしてきました。

朝早く出かけお昼頃には帰る予定でいましたが、清里で昼食後トラブル発生!

車のエンジンがかからず修理工場行きとなりました。

工場はお盆休みで故障原因が分かりませんがオーバーヒートの可能性があると言われました。

長距離で途中渋滞があったこと、当日のうだる様な暑さが重なり、エンジンへの負荷が大きかったと考えられます。

梅雨が明けてからの8月の気温は平年値より高く、お湿りの雨も降らない状況が続いています。

8月14~17日と各地で過去最高気温を記録し、

線路が暑さで歪んだり、熱中症で亡くなる方がたくさん出るなど連日報道されています。

ラニーニャ現象により太平洋高気圧が活発になり、早く梅雨が明け猛暑になることが予想さていましたが、

7月の気温は低く、雨の日が多い結果になりました。

梅雨明けは全国的に遅れ、関東甲信地区で12日遅れの8月1日で、

8月にずれこむのは1951年以降の観測で4回目となりました。

ちなみに気象庁によると梅雨明けが特定できなかった93年を除き、梅雨明けが最も遅かったのは1982年の8月4日とのことです。

しかし、梅雨が明けてから一転し太平洋高気圧が強まり、

快晴が続き気温は早朝からグングン上昇しています。

こんな時は近くのスーパーで買い物をして涼みたいのですが、車が無いので出かけることさえ出来ません。

(信州民報 8月 21日付け)

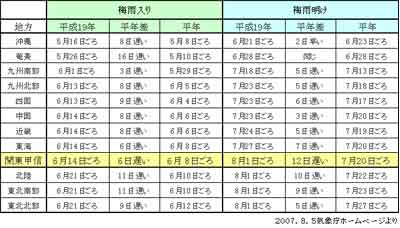

梅雨は、日本の北側に発生するオホーツク海高気圧と、

南側に発生する太平洋高気圧の間に梅雨前線が出来ることから始まります。

関東甲信では平年ですと6月8日頃梅雨入りで、7月20日頃梅雨明けとなりますが、

今年は全国的に一週間ほど梅雨入りが遅れ、梅雨明けがいつ頃になるか気になります。

最近、この梅雨明けに影響のあるラニーニャ現象が発生しています。

これによりペルー沖(東太平洋)の海水温が低くなります。(エルニーニョの反対の現象です)

ペルー沖の水温が低くなることにより、インドネシア近海(西太平洋)の水温は高くなり、

ここでは水蒸気や、雲がたくさん発生し対流活動が活発になり上昇気流が発生します。

これが日本の南海上に下降気流となり、太平洋高気圧を活発にします。

太平洋高気圧が勢力を増すことによりオホーツク海高気圧を押上げ、

梅雨を持続させる両高気圧の均衡が崩れ、梅雨明けが早くなると予想され、

更に太平洋高気圧は熱い空気をもたらすため、暑い夏になると予想されます。

最近は35℃以上の「猛暑日」※)1が定義されるほど暑い日が多くなりました。

体調には気を付けて、こまめな水分補給を心がけましょう。

私は暑い夏を快適に乗り切るためにも、社会保険庁に出かけてみようかな・・・

※)1 2007年4月1日より最高気温が摂氏35℃以上の日を「猛暑日」と呼ぶこととなった。

|

平成19年梅雨入り |

|

梅雨入り |

梅雨明け |

| 地方 |

今年 |

平年差 |

平年 |

|

| 沖縄 |

5月16日ごろ |

8日遅い |

5月 8日ごろ |

6月23日ごろ |

| 奄美 |

5月26日ごろ |

16日遅い |

5月10日ごろ |

6月28日ごろ |

| 九州南部 |

6月1日ごろ |

3日遅い |

5月29日ごろ |

7月13日ごろ |

| 九州北部 |

6月13日ごろ |

8日遅い |

6月 5日ごろ |

7月18日ごろ |

| 四国 |

6月13日ごろ |

9日遅い |

6月 4日ごろ |

7月17日ごろ |

| 中国 |

6月14日ごろ |

8日遅い |

6月 6日ごろ |

7月20日ごろ |

| 近畿 |

6月14日ごろ |

8日遅い |

6月 6日ごろ |

7月19日ごろ |

| 東海 |

6月14日ごろ |

6日遅い |

6月 8日ごろ |

7月20日ごろ |

| 関東甲信 |

6月14日ごろ |

6日遅い |

6月 8日ごろ |

7月20日ごろ |

| 北陸 |

6月21日ごろ |

11日遅い |

6月10日ごろ |

7月22日ごろ |

| 東北南部 |

6月21日ごろ |

11日遅い |

6月10日ごろ |

7月23日ごろ |

| 東北北部 |

6月21日ごろ |

9日遅い |

6月12日ごろ |

7月27日ごろ |

|

|

|

|

2007.6.26気象庁ホームページより |

(信州民報 6月 30日付け)

「上田創造館おもしろ科学少年団」が

上小地区の小・中学生を対象に4月14日発足しました。

今年度の活動は、月1回合計12回行われる予定です。

①バードウォッチング②星空探検③地層・化石④科学工作⑤パソコンの5つのグループからなり、

各10~20名で総勢70名の子供たちが参加しています。

この中の②星空探検は館長である渡辺さんが講師を担当し、

私はアシスタントとして実験の準備などお手伝いをしています。

今月の②星空探検の活動はDVD分光器を製作しました。

色々な光(蛍光灯・ブラックライト・白熱球)を、この分光器(※1)を通すことにより

虹色に見えたり、虹色がバラバラに分かれたり、特定の色だけが見えるという観察をしました。

また、望遠鏡の原理の説明と共に、大きな虫眼鏡と宝石用の小さなルーペを使い、

遠くのものが大きく見える実験を行いました。(※2)

これからも天体観測や実験・工作などが企画され、私自身もワクワクしながら勉強が出来そうです。

8月5・6日に「上田創造館ふしぎ・なるほど・おもしろサイエンス」が計画され、活動の発表や展示が予定されています。

興味がある方は訪ねてみてください。

※1 科学者による星の観測では分光器を使い、星の内部物質などを探り、

その星の大きさ・重さ・温度・寿命などの研究をしています。

※2 秋の活動では望遠鏡の製作を行う予定です。

(信州民報 6月 19日付け)

気象予報士会、北陸・長野・新潟三支部合同企画で13日に蜃気楼見学会を行いました。

“蜃気楼の見える街”として知られている富山県の魚津まで電車を乗り継いで行きましたが、

途中、日本海岸側の強風によりダイヤが乱れ集合時間に遅れるというハプニングが生じました。

笑ってしまったのはこの強風を誰も予想していなかった事です。

肝心の蜃気楼は、当日の強風と寒さが重なり残念ながら見られませんでした。

蜃気楼は4・5月の晴天後の発生率が高く、年11~12回ほど見られるそうです。(双眼鏡が必要)

海面の空気の層に温度差が出て光を屈折させ、

遠くの景色が伸びたり縮んだり、反転したり、多重像になる現象を指します。

学芸員の話で、魚津に訪れた方の蜃気楼のイメージに、

「はるか離れた異国の景色が映し出される・

空中に走馬灯のように色々なものが映し出される・

竜宮城が見える」など誤解している人が多いようですネ。

会場になった魚津埋没林博物館は、蜃気楼の他に魚津の海岸で発見された特別天然記念物

“魚津埋没林”(埋もれた林)をその場で保存・展示したもので、二千年も前のものが見られます。

ここでは毎年、蜃気楼交流会があり全国から蜃気楼の研究者などが集まり、研究発表や情報交流を行ないます。

日時:平成19年5月20日(日) 9時~

会場:魚津埋没林博物館 研修室

聴講のお申し込み、お問い合わせは魚津埋没林博物館まで。

TEL:0765-22-1049

http://www.city.uozu.toyama.jp/nekkolnd/

「写真は魚津埋没林博物館より提供:2005年5月20日撮影」

(船の上部が反転して見える)

(信州民報 5月 18日付け)

最近、TV等で気象情報を見ますと東御市と上田市の気温が似た値になり、どうしたのかな?と思っていたら

「東御市の気象情報の報道について」説明してありました。

ニュースに出る気象情報の気温はその地域の※①アメダスのデータを利用しています。

東御市のアメダスは標高958mの山麓側に有ります。

人口の大半が標高600m前後に集中し、実際の気温より低いとの意見が多く聞こえました。

一方、上田のアメダスは502mにあり、人口が集中している標高で実態と合っています。

東御との標高差は456m、100m上昇すると0.65℃低くなる※②気温減率より、

上田と東御で3℃の差が出ます。

今までの気象ニュースで東御市と上田市の気温差が3℃以上あった事も納得できます。

今回の市民の人口が集中するポイントを予報できる体制が出来たのは、

平成7年からの天気予報の自由化による民間企業の参入と、

住民要望に対する東御市役所の熱意ある対応により成し得た結果です。

東御市の気温が上田市に近づいたのは、東部町から東御市になり、都市化による温暖化でないことはご理解頂けたでしょうか。

※① アメダスとは「Automated

Meteorological Data

Acquisition

System」の略で、気象庁の「地域気象観測システム」です。

降水量を観測する観測所は全国に約1300ヶ所あり、

このうち、約850か所では降水量に加えて、風向・風速、気温、日照時間の観測を自動的におこないます。

※② 0.65℃は平均値で、乾燥した空気の気温減率は100m上昇すると1℃低くなります。

乾燥した晴天の日に登山する場合、1500m上昇すると15℃気温が低下します。

| 場所 |

標高 (m) |

|

気温 (℃) |

| 東御市 |

新予報ポイント |

533 |

9.8 |

| 東御市 |

アメダス標高 |

958 |

7.0 |

| 上田市 |

アメダス標高 |

502 |

10.0 |

| 軽井沢 |

アメダス標高 |

999 |

6.8 |

| 菅平 |

アメダス標高 |

1253 |

5.1 |

| 鹿教湯 |

アメダス標高 |

721 |

8.6 |

| 立科 |

アメダス標高 |

713 |

8.6 |

| 佐久 |

アメダス標高 |

683 |

8.8 |

気温:上田を10℃とした時の標高差での計算上での気温差を示しました。

(信州民報 4月 13日付け)

東風吹かば 匂い遺せよ 梅の花 主なしとて 春を忘るな

(こちふかば にほいおこせよ うめのはな あるじなしとて はるをわするな)

菅原道真(845~903)

この歌の東風(こち)は東方から吹いてくる春風を言います。

・・春になり東風に乗って梅の花の香りを私が居る太宰府まで送ってほしい、私がいなくても春を忘れないでほしい。・・

京から太宰府へ左遷された菅原道真が歌った哀愁の歌です。

さて、冬の代名詞である西高東低の気圧配置により、冷たい北風が吹きますが、

春の訪れと共に、冬型の気圧配置が緩み、暖かい東風の日が多くなります。

私達の生活圏である地上では東西南北、色々な方向から風が吹いてきますが、

日本上空では常に西から東へと偏西風が流れています。

因みに偏西風の一番強いところをジェットストリームと呼んでいます。(ジェットストリームと言えば懐かしの城達也さんですね)

これからの季節、黄砂が偏西風に流され飛んできたり、

偏西風には乗らないものの歯切れ良いトークが、西~そのまんま東に流れてきてチョット元気が出ます。

(信州民報 3月 15日付け)

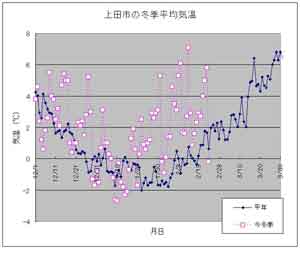

「人生楽ありゃ苦もあるさ~」で、人間界も自然界も収支のバランスは取れるものだと信じています。

今年の冬は暖かくとても過ごし易かったものの、このツケは何処かに出るだろうな?と不安を感じます。

昨年の秋頃から始まったエルニーニョ現象により

「西高東低」の冬型の気圧配置が弱まり、降水は少なく暖冬傾向なるだろうと予想され、見事に的中しました。

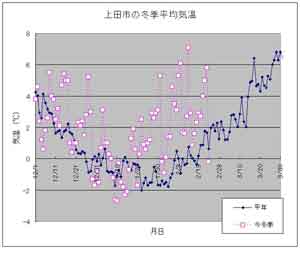

上田の冬場の平均気温を見ますと、※平年に比べ1.6℃ほど高く今年の暖かさが一目瞭然で分かります。

海外に目を向けるとニューヨークでハワイ並みのポカポカ陽気、

ロシアやヨーロッパも暖かく冬眠できない熊が出ている状況で世界的にも予想以上の暖冬傾向になっています。

先日、前副大統領ゴア氏が自ら出演した温暖化問題のドキュメンタリー映画「不都合な真実」の日本公開に合わせ来日し、

地球温暖化の危機訴えました。

こちらでの上映を複雑な気持ちで待っています。

|

平年 |

今冬季 |

| 冬季の平均気温 |

0.25℃ |

1.83℃ |

| ※)平年をH7~18年と定義しました。 |

| ※)12/1~2/24までの平均気温の総平均値。 |

(信州民報 2月 27日付け)

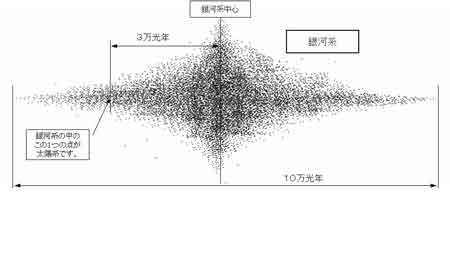

夜空に輝いている星々の大半が銀河系のもので、

自分自身が輝いている恒星の数は2000億個以上あります。

私達の太陽もその中の1つです。

銀河系は楽器のシンバルを重ねた様な形をしていて、

その直径は10万光年、中心部の厚さは1万5千光年もある程の大きさです。

太陽を含む太陽系は銀河系内部のごく小さな点で、銀河系中心から約3万光年離れた所にあります。

銀河系の中心は夏になると現れる射手座方向にあり、

星が密集していて、天を流れる川のように見える事から「天の川」(最近は光の少ない山でないと見られない)と呼んでます。

冬の「天の川」は銀河系の外側を見ているため星が少なく、夏ほど明瞭ではありません。

その代り冬は明るい1等星を含む星座が多く、楽しませてくれます。

今時分は月明かりも無く、冬の星座がきれいに見えます。

星は1等星~6等星まで約9000個あり、夜空にその半分が見えます。(地球の半分は昼だから見えない)

紀元前3000年、古代メソポタミアの羊飼いが夜中の羊番で暇つぶしに明るい星々を結び、

星座を作ったのが始まりで、現在88個あります。

東の方向を見て、三ツ星のオリオンを見つけてから、冬の星座を捜しましょう。

| 等級 |

個数 |

| 1等星 |

21 |

| 2等星 |

67 |

| 3等星 |

190 |

| 4等星 |

710 |

| 5等星 |

2000 |

| 6等星 |

5600 |

(信州民報 1月 19日付け)

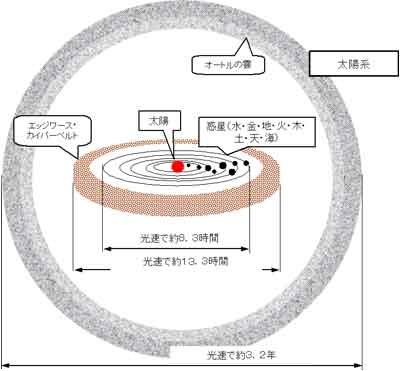

昨年の12月に上田東小学校で星の授業を行いましたが、

「水・金・地・火・木・土・天・海・冥」とウッカリ話してしまい、

児童から「冥王星は惑星じゃない~」と言われ感心しました。

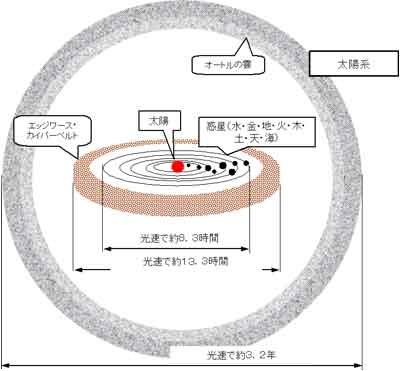

2006年8月24日チェコのプラハで開催されていた国際天文学連合の総会で、

「太陽系の惑星の定義」が決定され、水星から海王星までの8個となり、

冥王星は惑星ではなく「矮小(わいしょう)惑星」という新しい分類に入ることになりました。

おおくま座とかオリオン座の様に夜空に見える大半の星々は、同じ季節の同じ時間になれば必ず同じ場所に現れる恒星です。

しかし、惑星は惑う(まどう)星と書いて、地球からの見かけ上、いつも一定した場所に現れません。

その中で一番遠くにある冥王星が③の条件を満たさず惑星から外されました。

天体観測技術が向上し、冥王星を惑星として認めてしまえば次から次へと同程度の惑星候補が上がり、

惑星だらけになってしまい、岩石(氷塊)なのか惑星なのかの線引きが必要になった事が背景にあります。

太陽系の惑星の外側にはエッジワース・カイパー・ベルト、

そして更に外側にはオールトの雲と言う岩石や氷を主成分とする天体があると予想され、

この2つのゾーンから彗星(ハレー彗星等)が生まれていると考えられています。

これら全体が太陽系です。

地球から月まで光の速さで1.3秒、太陽まで8分19秒、

海王星軌道の直径は約8時間で、太陽系全体では約3年間という気が遠くなるほどの大きさです。

次回はもっと気が遠くなる銀河の話です。

| 太陽系の惑星の定義 (要約) |

| ① 太陽の周りをまわる。 |

| ② 十分な重さがあり、その重力により球形をしている。 |

| ③ その軌道に衛星(月と同様)以外の目立つ天体が無い。 |

(信州民報 1月 11日付け)

12月2日 東御市中央公民館の生涯学習市民大学講座において

日本気象協会の富沢勝さんが講師として招かれ「最近の気象災害から地球温暖化防止を考える」

という演題で講演されました。

ビデオ・パワーポイントなどの資料から最近の竜巻、岡谷の災害、台風災害等について分かりやすく解説していただき、

なるほどと感心しました。

講演開始前と講演後に富沢さんとお話が出来てとても充実した一日が過ごせました。

(東御市中央公民館 12月 2日)

とても寒くなり、いつ頃スタットレスタイヤに履き替えたらいいのか?が話題になる今日この頃です。

気象庁が11月22日に発表した東日本の3ヶ月予報によると、

この冬は、気温は高く、降水量は日本海側が少なく、太平洋側は多くなる確率が高いとのことです。

太平洋のペルー沖で海水温が上がるエルニーニョ現象が続くことにより、

日本付近では「西高東低」の冬型の気圧配置があまり強まらないために、暖冬傾向となります。

つまり、この冬の雪は※「シモ雪」は少なく、春先に多いドカ雪の「カミ雪」が多くなりそうですね?

最近、講演会が続き、土日は資料作りでほとんど潰れてしまいました。

その中の「信濃教育会 第8回 共生フォーラム2006」が松本で開催され参加してきました。

学校の先生が中心になり学校以外の学びの場として、7つの分科会が設けられ、

その1つの分科会で私はお天気や星の話・理科実験などを行ない楽しんできました。

そのフォーラム前日の歓迎会で私の隣りにいた方が、松本市出身の映画監督の山崎貴さんでした。

(話題作に「ALWAYS三丁目の夕日」があります。)

何故か映画の話より、NHKの少年ドラマシリーズのタイムトラベラーなどSFドラマに話の花が咲きました。

因みに監督はフォーラム全体会のトークタイムに招待されました。

(監督の小学校時代の恩師に呼ばれたとのことでした。)

「ALWAYS三丁目の夕日」が12月1日(金) 金曜ロードショーで放送される予定で、楽しみにしています。

※「シモ雪」・・・冬型の気圧配置が強まると日本海側が大雪となり、千曲川下流方向から来る雪、

「カミ雪」・・・冬型の気圧配置が弱まり、低気圧が太平洋側を東進して雪となる、千曲川上流方向から来る雪で

ともに長野の方言。

(信州民報 12月 1日付け)

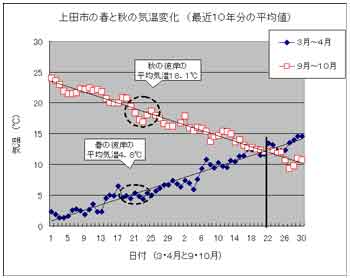

ようやく夏の暑さから開放され「暑さ寒さも彼岸まで」と言える季節になりました。

彼岸(ひがん)とは雑節(ざっせつ)の一つで、

春分(3月21日頃)・秋分(9月23日頃)を中日とし、前後各3日を合わせた7日間の事を言います。

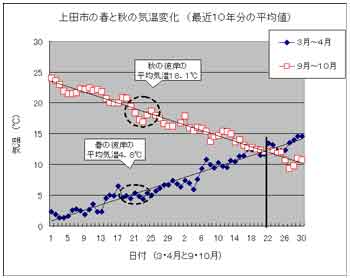

この7日間の上田の平均気温を見ますと、春の彼岸が4.8℃、秋の彼岸が18.1℃になり、気温差は13℃もあります。

春は気温が低く寒いはずですが暖かさを感じ、気温が高い秋の方が肌寒く感じるのは、

それまでの寒暖に対する感覚の慣れがあります。

更に暖かさに向かう季節と、寒さに向かう季節での心理的な感覚も無視できないと思います。

春と秋の気温が同じになるのはいつ頃か?

と調べたところ4月22日と10月22日で、約13℃になりました。(ここ10年間の統計より)

さすがにここまで来ると4月22日は暖かく、10月22日は寒いと感じます。

(信州民報 9月 22日付け)

毎日天気が良く、暑い日が続きます。

自宅にある百葉箱の置針式温度計で最高気温を記録していますが、どんなに暑い日でも34~35℃止まりです。

太陽の熱エネルギーがどんどん蓄積され、もっと気温が高くなっても不思議ではないと思いますが、これ以上にはなりません。

地球上では暑くても50℃、寒くても-30℃位で、人類が生存できる範囲に気温が分布しています。

これは空気と水(雲・海水)のおかげで、全体の気温が平均化されるように働いているからです。

太陽熱が地球と同じくらい届いているのに空気がない月では昼の気温が120℃、夜の気温が-170℃にもなります。

また、大気のほとんどが二酸化炭素(CO2)の金星は470℃と灼熱のような暑さで人類が住めるような環境にありません。

・・・ホント地球で良かったと思いますが、近年CO2の増加が気になります。

さて、甲子園2回戦の第4試合で、松代 対 八重山商工、3回表2アウト 二、三塁で松代の押せ押せムードを断ち切ったのが突然の「雷雨」。

この雷雨は夏特有の「夕立」で、天気の良い夏の午後から夕方にかけて、入道雲によってもたらされます。

突然起こる強い雨で、雷を伴うことが多く、炎天下地表面が暖められ上昇気流と共に発生することから「熱雷」と言われています。

試合は3対5で残念な結果となりましたが、2回戦に進められた事が久々のヒットでした。

| 惑星・衛星 |

表面温度(℃) |

| 水星 |

-160 ~ 400 |

| 金星 |

470 |

| 地球 |

-40 ~ 50 |

| 月(衛星) |

-170 ~ 120 |

| 火星 |

-136 ~ 25 |

| 木星 |

-130 |

| 土星 |

-180 |

| 天王星 |

-220 |

| 海王星 |

-220 |

| 冥王星 |

-230 |

(信州民報 8月19日 付け)

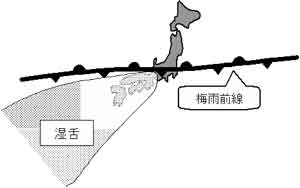

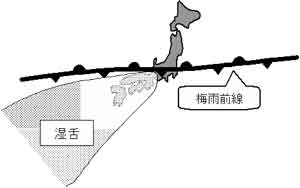

梅雨のお天気解説で「湿舌(しつぜつ)が入り込み・・・」等の表現がされていますが、

湿舌とは、上空約1500mに暖かく湿った空気が広範囲に舌状に(帯状)のびている空気のことをいいます。

梅雨の時期に、中国大陸や東シナ海方面から日本列島上に湿舌が存在すると、大雨になります。

今回の長野県を含め各県に多大な被害をもたらした梅雨の大雨も、停滞した前線に暖かく湿った湿舌が流れ込み、

幾日も雨が続き地盤が緩み土石流や河川の氾濫が発生しました。

長野気象台では「少なくともここ20年間にはない記録的な雨量」と発表しています。

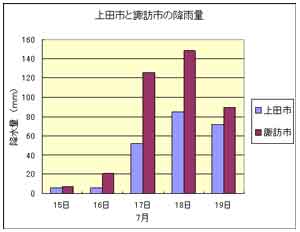

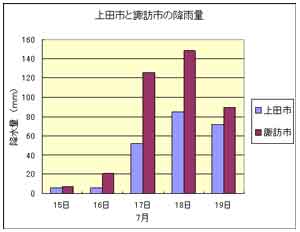

土石流被害の発生した岡谷市近くの諏訪の降水量は5日間で391.5mm。

中小河川や道路などが決壊した上田は221mmを記録し、これは年間降水量の1/4に当ります。

平年ですと7月20日位に梅雨明けとなりますが、この様子ですと一週間ぐらい延びそうです。

危険と思われる場所には近寄らず、自分の身は自分で守りましょう。

さて、この長雨で予定が遅れている高校野球。

東信地区では上田千曲、上田、佐久長聖が健闘しています。

選手のみなさんは順延続きで大変ですが、今後の展開を楽しみにしています。

(信州民報 7月 22日付け)

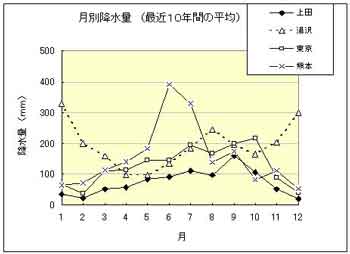

世界の中で「雨の国」と呼ばれるほど日本は降水量が多く、

世界の年間降水量の平均、880mmに対し、日本はその約2倍に当たる1700mmに達します。

今時分の梅雨、夏から秋にかけて発生する台風、冬季の北西季節風による降雪が主な降水源です。

ちなみに上田は全国平均の半分と降水量は少なく、世界平均と同等です。

梅雨はオホーツク海高気圧と太平洋高気圧の境界に前線が出来て雨を降らせます。

最近、九州北部で豪雨による被害が発生しましたが、

これは、※南西モンスーンによる湿った空気が流れ込み、

梅雨前線を更に活発化させ、集中豪雨を引き起こした結果です。

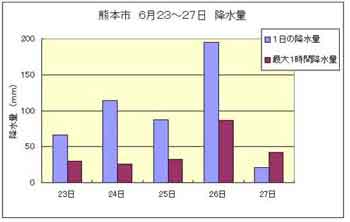

その時の熊本の降水量を見ると5日間で500mm、

更に1時間30mm以上が4回あり、そのうち50mm以上が1回あります。

上田の年間降水量の6割が5日間の間に降ってしまうので地滑りが起きても不思議ではありません。

東日本の1ヵ月予報では、梅雨後半の雨量は今より若干増え、気候は暑くなる予想です。

梅雨と共にヒートアップしているのがドイツのワールドカップ、日本は残念な結果でしたが優勝するのはどこの国かが楽しみです。

※南西モンスーン:夏と共にインド洋からの南西から吹いてくる季節風、暖かく湿った空気。

(信州民報 7月 4日付け)

7月2日(日)と9日(日)の上田ケーブルテレビの1chサポーター通信に

「気分は上々海釣り仲間信州黒王会」が放送予定です。

直江津港で釣りを楽しむ仲間の様子を表現した作品で、

撮影・レポート・編集・を自分なりに行いました。

作品として見るとまだまだ不十分なところがありますが

自分としては頑張ったつもりです。

見ていただけたら幸いです。

|

梅雨入り |

梅雨入り |

梅雨明け |

|

今年 |

平年 |

平年 |

| 沖縄 |

5月14日 |

5月8日頃 |

6月23日頃 |

| 奄美 |

5月13日 |

5月10日頃 |

6月28日頃 |

| 関東甲信越 |

|

6月8日頃 |

7月20日頃 |

鹿児島地方気象台は13日に奄美地方が、

沖縄気象台は14日に沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。

通常、沖縄から奄美そして九州へと梅雨前線が北上し梅雨となりますが、今年は沖縄より奄美が先を越しました。

気になるのは、長野の梅雨入りはいつ頃になるかということですが、5月の天候を振り返ると雨や曇り空が多く、

気温も低く、すでに梅雨のような空模様が多いです。

私の地域では毎年5月に地区の懇談会が開催され、慰労会ではアカシヤの花の天ぷらが出されることが恒例となっていますが、

今年は低温の影響で開花が遅れ、アカシヤの花の天ぷらは出されませんでした。

気象庁の向こう1ヵ月間の気温・降水量・日照時間は共に平年並みか低いと予想され、農作物に影響が出ないか心配です。

五月雨を あつめてはやし 最上川 (芭蕉)

この俳句は、梅雨時に増水した最上川を歌ったものです。

旧暦の5月は新暦の6月半ばになりちょうど梅雨の頃になります。

そして旧暦の6月は「水無月(みなづき)」。

これは、梅雨明け後の新暦7月ころの日照りに由来します。

「雨の多い6月がなぜ『水の無い月』なの?」という疑問はスッキリ解決できます。

「五月晴れ(さつきばれ)」とは、梅雨時にはめずらしい晴天のことを言ったのです。

(つまり5月での晴れを言ったものではありません・・・これがホントです。しかし時流に流され5月の晴れも言うようになりました)

(信州民報 5月23日付け)

春 山 淡冶(たんや)にして笑ふが如く

夏 山 蒼翠(そうすい)として滴(したた)るが如く

秋 山 明浄(めいじょう)にして粧(よそお)ふが如く

冬 山 惨淡(さんたん)として眠るが如し

春の山は淡くつややかに笑っているかのよう、夏の山は青々とし梅雨で滴るよう、秋の山は清らかに澄み紅葉が粧いを添えるよう、冬の山はわびしいようにたたずみ眠っているようだ。

(郭熙(かくき)、

中国北宋で11世紀に活躍した山水画家 : 山水訓より)

春は「山笑う」、夏は「山滴る」、秋は「山粧う」、冬は「山眠る」と 四季折々山の姿を表現した言葉です。

この時期、芽吹きの季節を山笑うといわれ、柔らか味のある黄緑色の木々や植物の若葉が咲き始め、

活き活きと生気が満ち渡る様子を表わしています。

この淡いパステルカラーの新緑がとても素敵で、いつまで眺めていても飽きません。

しかし、新緑の時期は短く、あっと言う間に濃い緑に山全体が変わります。

新緑も桜も虹もあっと言う間に無くなってしまうから価値があるのでしょう。

春は黄砂や霞の影響で青空になる日が少なくなりますが、雨の後の澄んだ青空の下、ゆっくり山を眺めるのも趣があります。

私が新緑の美しさを初めて実感したのは高校1年生の時でした。

担任が何気に言った「窓から見える御牧ヶ原の木々が一斉に芽吹き、山が急激に膨らむんだ!」がきっかけでした。

(信州民報 4月26日付け)

先日、東京小平市の「玉川上水」の散策道を歩いていたところ、山吹と思われる黄色い花を見つけました。

花の見分けに自信がなかったので、近くを通りかかった年配の女性に尋ねたところ「山吹ですよ」、

そして『七重八重 花は咲けども 山吹の 実のひとつだに 無きぞ悲しき』と歌ってくれました。

・・・タカ狩りをして雨にあった道灌が農家の娘に蓑(みの)を貸してほしいと頼むが、その古歌を歌われ山吹の花を差し出される、

意味が分からず家臣から「実の」と「蓑」が懸けられているのだと教えられ、

無学を恥じ歌道に精進するようになった。・・・

当日はシトシト雨でまさにこの歌がピッタリの情景でした。

そしてカミさんと二人で感動的な式と講演などを聞いた後だったので、更に感慨深い山吹の花となりました。

【太田道灌(1432-1486)は江戸城、川越城など築城。

山吹の花は八重と一重(写真)があって、一重の山吹は実がなるが八重には実が付きません。

古歌の山吹の花は八重だったのでしょう。

そして雨は、道灌が蓑を用意してなかったことから、

この時期にある「菜種梅雨」(なたねづゆ:菜の花が咲く頃に降り続く雨)

ではなく、突発性の移動性低気圧による雨と思われます。】

(信州民報 4月13日付け)

最初のページへ戻る